「永田雅一」”全ては自分の実力” と勘違いした? 大映を倒産させた社長の物語

- 2024/03/12

大正時代から昭和にかけて「映画」が登場すると、大衆は熱狂します。動く映像に音声が入るという新しいメディアはそれまでにない魅力を持っていたのです。当然ながら芝居、落語、講談、浪花節は段々と廃れていきました。それが世の流れでした。次に「テレビ」が登場すると庶民はテレビを見始めます。映画ほど大きな映像ではありませんが、NHK以外は無料であり、映画ではやらない内容もふんだんに盛り込まれており、とても気楽に楽しめる娯楽でした。

当然、映画は段々と廃れていきます。しかし2023年現在、松竹、東宝、東映、日活の4つの映画会社は今なお、存続して活動を続けています。実は映画全盛期にはもう1社、「大映」という映画会社がありました。廃れていく映画産業の中で映画会社が倒産するのは当たり前かもしれません。しかし、なぜ4社は生き残ったにもかかわらず、大映だけが倒産してしまったのでしょうか?全ては社長であった永田雅一(ながた まさいち)氏の性格にあった、といっても過言ではないのです。

今あえて、この永田雅一氏を取り上げたいと思います。組織というものがうまく機能するには何が必要なのか? それを知るには絶好の材料、といっては失礼ですが、少なくとも反面教師の役割は果たしてくれるのではないかと思うからです。

日活に入社

永田雅一氏は大正2年(1924)に18歳で日活に入社しました。それまでは「左翼運動に加わり、暴力団の舎弟でもあった」と自伝にはありますが、どこまで信用できるか分かりません。ですので、ここでは日活入社からスタート致します。日活に入社した永田青年は庶務課に配属、そして仕事は当時、新興産業であった映画産業の撮影所を見学に来た人達を案内することでした。政界、財界の名士も混じっており、その中の一人、藤村義郎男爵は永田青年のとてもわかりやすくて面白い案内に感心します。そして当時、自分が経営していた京都の都ホテルに出張で来るときは、必ず永田青年を「かばん持ち」に呼ぶようになります。

当時、日活の社長であった横田氏は、そんな状況を見て、あらためて「永田雅一」という青年を認識するようになっていきます。当時の日活は大スターだった尾上松之助が死んでしまい、スター不在の状態で客足が遠のいており、経営は不安定な状況に陥っていた時期でした。映画産業というのは大スターがいるか、いないかで業績が大きく変わってしまう世界なのです。

その後、日活は大河内伝次郎演ずる『丹下左膳(たんげさぜん)』シリーズがヒットし、新たなスターが生まれて復活するのですが、昭和恐慌の煽りを受けて、再び経営難に陥ってしまいます。横田社長は大胆な人員整理を行い、経営を改善しようとしますが、それが永田雅一氏に「運を招く結果」となるのです。

頭角を現し始める

横田社長の人員整理案に対し、撮影所の従業員達は断固たる姿勢で戦いを宣言。そして、会社側についても良いことはないと考えた永田雅一氏は、自ら「闘争委員長」を引き受け、会社側代表の中谷専務との交渉に臨みました。このときに永田氏の「弁がたつ」「ハッタリをかます」という才能が十分に発揮されました。その勢いに会社側はついに人員整理案を撤回し、通常の退職金を前提とした希望退職者を募る、という案を飲まざるを得なくなります。永田氏は、その大言壮語ぶりから「ラッパ」というあだ名をつけられました。そして、これが永田雅一氏が頭角を現すきっかけとなるのです。

とにもかくにも労働争議を解決させた手腕を買われ、企画部長に抜擢されます。とはいえ、経営状況は相変わらず改善されません。「このままでは潰れる」と判断した中谷専務は、横田社長を勇退させ、自分が経営に乗り出すことにしました。

中谷専務は時代劇から現代劇へ転換することにより、状況を打開しようと図り、やはり昭和恐慌で倒産してしまった日本映画株式会社が所有していた広大な調布撮影所を取得。さらに多摩川に移転させ「現代劇を作る撮影所」を作り、自ら所長に就任します。

調布は都心に近い閑静な住宅街ですので土地は高値で売れます。一方、多摩川の河川敷なら非常に安く買えます。その差益で設備を作り、残った金で借金を返済しました。つまり「実質的に物凄く安い金額で新撮影所を持てた」訳です。

中谷新社長はかなりのヤリ手でした。その一方、直営館を増やす策を講じます。映画会社の収入はフィルムを配給することによる「配給収入」と直営館から得られる「興行収入」が二本柱です。そして、当時、東京では「日劇」、大阪では「東洋劇場」が最も大きな小屋でした。そこで中谷新社長は永田雅一氏に密命を下したのです。

労働争議の時に見せた「ハッタリ」と「弁」で何とかしてこい、という無茶な命令でした。ところが永田氏は、なんと日劇を日活傘下に収めることに成功します。それも金をかけずに、です。

大阪の東洋劇場は松竹に取られてしまいましたが十分な成果でした。さらに中谷社長は永田氏を使って他社からの人材引き抜きを画策させましたが、これも十分な成果が得られました。ハッタリと弁だけで金をかけずに成果を上げてくる永田雅一氏は中谷社長にとって非常に役に立つ人材だったのです。

こうして中谷社長は永田氏を総合企画本部長に抜擢。「脚本の選定」「予算の編成」「封切り日の決定」など、映画プロデューサーがする仕事を一任させることにします。

思わぬ決別と独立

当時、やはり映画会社であった新興キネマ社は、日活に監督や俳優を引き抜かれてしまい、脅威に感じていました。しかし、それを実施しているのが「企画部長の永田雅一」という人物だと分かると「ならば、いっそのこと。永田をこっちに引き抜いてしまえ」という作戦に出たのです。新興キネマの撮影所長をしていた白井信太朗氏は日本演技通信という新聞社に仲介を頼み、永田雅一氏と面会し、言いました。

要は「日活を退社したら出来る限りの応援を約束する」という密約でした。「今すぐに来い」とはさすがに言えなかったのです。しかしこの密約は永田氏に大きく働きました。

日劇が日活の直営館になることが決まり、宴席が設けられます。中谷社長は酒が入ると人が変わってしまう面があり、またもや永田氏に無茶を言い出しました。

一人の俳優を主演にして二本同時に映画を作成することは物理的に不可能です。永田氏は断りを入れますが、カチンときた中谷氏が永田を罵倒し始めたのです。

永田氏はトイレに行くふりをして宴席を抜け出しました。既に総合企画本部長として映画作成に必要なノウハウを会得していた永田氏は日活を辞める決心をします。新興キネマが約束通りに松竹に応援を頼み、永田氏のバックアップに入ってもらった結果、昭和9年(1934)8月に日活を退社してわずか10日で京都に「第一映画社」を立ち上げるのです。

さらには日活の労働争議の時に永田氏に助けてもらった多くのスタッフが日活を退社して永田氏に合流しました。その中には『丹下左膳』の監督であった伊藤大輔氏、溝口健二氏の両監督、多くの主演級を含む俳優、女優、また脚本家やカメラマンらの制作スタッフで「第一映画社」は旗揚げと同時に「やろうと思えばすぐにでも映画が作れる」陣容を整えることができたのです。

さらに幸運なことに、作家の川口松太郎氏が東京から京都にやってきて企画部門を担当してくれることなりました。川口氏は翌年に直木賞を受賞し『愛染かつら』を書き、大ヒット作を連発してくれることになります。

こうして永田氏は自前の映画会社を持つのですが、いくら映画を作っても上映してくれる映画館が無ければ収益はでません。さすがに松竹がストレートに受けると日活との間に戦争が始まってしまいます。そこで第一映画社の作品を配給する日本映画配給会社という会社を立ち上げ、そこが第一映画社の作品を配給することになりました。

溝口健二監督による第一作、第二作は評判は良かったのですが、上映館が少なく利益はでませんでした。すると松竹は松竹キネマの映画と日本映画配給会社の映画(つまり第一映画社の映画)を二本立てで上映する、という方策で永田氏を援助しました。その結果、第一映画社の業績は順調に伸び始めます。

一方、大量の人材が流出した日活は翌年に中谷社長が退任し、堀久作氏が社長に付き、あらたな再建に取り組み始めていました。

ここまで書くと、いかに若き日の永田雅一氏という人物が幸運に恵まれていたか、が分かります。しかし、それは ”幸運” であり、"評価" ではありませんでした。松竹が永田氏を援助したのは「厄介な人物を味方側につけるため」であり、多くのスタッフが合流してくれたのは「恩義を感じていたため」と「日活に愛想が尽きたため」でした。つまり、永田氏の映画作りの実力を評価してのことではなかったのです。

事実、松竹は「二本立て公開」で第一映画社に利益をもたらしてくれましたが、作品そのものには、あまり期待をしていなかったようです。たまたま、溝口健二監督という稀代の名監督がいたからこそ、良い作品ができたのであって、それは永田雅一氏の功績と松竹は考えていなかったことが松竹側の社史から読み取ることができます。

この当時の松竹の社史には「溝口健二監督」は登場しますが、「永田雅一」という名前は全く出てこないのです。まぁ、密約を交わした相手を、そのまま社史に載せることは無いでしょうが「作品の評価」として見た場合、松竹は永田氏が貢献したとは全く考えていなかった、ということだけは間違いないようです。

実際に、松竹は永田氏が金に困ると金を出してやりましたが、それはすべて貸金でした。その結果、永田氏は「松竹からの借金まみれ」になってしまい、身動きが取れなくなってしまうのです。これぞ「厄介者の閉じ込め策」でした。

東宝の誕生

小林一三(こばやし いちぞう)氏と言えば、阪急グループの総帥として関西の財界に君臨する大御所です。そして、かの宝塚歌劇団も小林氏の手によって作られたものです。小林氏は「電鉄屋」でしたが、宝塚歌劇団の例でも分かるように映画、演劇に興味を持っており、電鉄業の傍ら、映画業界にも触手を伸ばしてきたのです。そして、電鉄屋ならではの手法で「東京で映画館を作っても採算が取れる場所」を探し、日比谷に目を付けてそこに劇場を次々と建て始めるのです。宝塚歌劇団は小林氏にとって ”宝物” であり、その宝物が時代遅れにならないよう東京にも「東京宝塚劇場」を建てます。つまり、日比谷の劇場街は宝塚歌劇団の東京進出の土台となる客層を作るためだったのです。ですので日比谷の劇場街では、アメリカのハリウッドで制作された「洋画」が格安で上演されました。

映画人口は増えつつある時代でしたが、既存の映画会社にとって、思わぬ強敵の出現でした。既存の映画会社の雄である松竹も日比谷に進出して対抗しますが、当時の映画産業は芝居小屋と同じような扱いで銀行は融資すらしてくれません。はじめから勝敗の見えていた戦いでした。

そして「東京宝塚劇場」を略した「東宝映画株式会社」が誕生します。東宝は新たな映画作りにも着手します。松竹、日活などの映画会社はしょせんは前近代的な経営感覚で運営されている会社であり、近代的で先鋭的な経営手法を展開して資金も潤沢な東宝の敵ではありませんでした。

太平洋戦争の勃発と大映の誕生

昭和15年(1940)12月、政府は「米国と一戦交えるもやむなし」の方向へ舵を取り、国内の産業は軍需を中心に再編成されることになりました。映画産業も例外ではなく、「東宝」と「松竹」の2つに統合し、さらに「フィルムは軍需品であるので民間には回せない」とされ、内閣情報局が動き始めました。それに対して映画業界では対策委員会を作り、永田氏が委員長に選ばれました。こういった交渉事では「永田が最適」と踏まれたことと、第一映画社は京都にあったため、政府関係者との縁故や知人もいないので「遠慮なく交渉できる」という利点も考慮されたようです。実際に永田雅一氏は内閣情報局を相手に

と、強気の交渉に出ます。そして2社が毎月2本製作することを認めさせます。それが認められるとさらに

と主張し、それも認めさせます。

訳の分からない理屈ですが、まさに「適材適所」でした。永田雅一氏と言う人物はこういった交渉事になると俄然、実力を発揮してくるのです。とにもかくにも、映画作りは続けられることになり、「東宝」「松竹」の2社統合案は3社に変更された結果、「東宝系列会社」「松竹系列会社」「その他の会社」という3社に統合。そして永田氏の第一映画社は新興キネマ社の系列ということで「その他会社」に統合されることとなり、大日本映画株式会社、略して「大映」が創設されることになったのです。

大映で永田氏は専務という役職を得ます。これには多分に「内閣情報局との交渉にあたった論功行賞」の面が大きかったものと推察されます。

しかし、永田氏は情報局にワイロを渡したと言う嫌疑をかけられて逮捕され、警視庁に45日間、巣鴨刑務所に10日間、拘留されてしまいます。これは多分に永田氏の「異例の出世」をやっかんだ人物の仕掛けたことであったようです。

出所してきた永田氏は次のように述べて、作家の菊池寛(きくち かん)氏を指名しました。

実は永田氏は「菊池寛氏は受けることはないだろう」と踏んでいた節があります。ですので菊池氏が断ったら「ならば自分が」という腹積りであったようですが、菊池氏はあっさりと「いいよ」と言って引き受けてしまうのです。

これは計算違いでしたが、菊池氏が社長を務めている間、永田氏は菊池氏の支え役として活躍します。それはそうでしょう。自分で指名した相手なのですから、そうせざるを得なかったのです。

敗戦とGHQへの対応、そして5社体制へ

昭和20年(1945)8月15日、玉音放送が流され、日本は敗戦となり、GHQが進駐してきました。GHQは映画会社に対し「作成すべき映画の指標」を示しましたが、それは非常に多岐に渡る項目であり、何を作ってもどれかに抵触してしまいそうでした。映画会社側、特に大映が懸念したのは「時代劇が作れなくなりそう」なことでした。しかし菊池寛社長は英語で「時代劇は大人の童話とも言うべき荒唐無稽のものであって禁止するには当たらない」と主張し、GHQもそれを認めました。おかげで時代劇の作成が出来ることになり、各社は安心します。

さすがは菊池寛氏というべきでしょうか。戦後、各映画会社が時代劇を作れたのは菊池寛氏のおかげだったのです。そういった意味で永田氏が菊池氏を指名したことは「戦後の映画界にとって重要な布石になった」とも言えるのです。もちろん、こんな事態を予想してのことではありませんが、永田雅一氏という人物は何故かこのように「結果オーライ」となる強運を持ち合わせていました。

GHQは映画会社に対して他社株の解放を命じたので、松竹と東宝と大映が持っていた日活株は全て返却され、「日活株式会社」として、あらためて再出発することになり、堀久作氏が社長になりました。小林一三を師と仰ぐ東急グループの総帥、五島慶太氏は小林氏と同じく映画業界に進出することを決め、「東映」というあらたな映画会社が誕生しました。

また、大映の菊池寛社長は「執筆に専念したい」という理由で1947年に社長を勇退し、永田雅一氏が大映の社長となります。

こうして東宝、松竹、大映、日活、東映という5つの映画会社が揃い、映画全盛期と言われる1950年台に突入するのです。

映画全盛期の到来

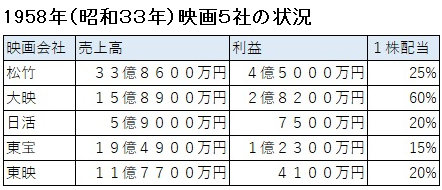

1950年代、まだ日本は復興途上にありましたが、庶民の娯楽は「映画」しか有りませんでした。そして1954年から始まった朝鮮戦争の特需をきっかけとする「神武景気」が訪れ、日本経済は急速に復興していきます。それにつれて映画館も増え、1958年には日本全国に7067館もの映画館があり、動員人数は11億2745万人いう数値を記録します。当時の人口総数は9177万人ですので、単純計算でも1年で1人当たり12回も映画館に足を運んでいたのです。当然ながら映画5社の売上は激増し、以下のような数値が並びます。

ちなみに1958年にはインスタントラーメンであるチキンラーメンが1袋30円で売られていました。現在は1袋136円ですので、大体4.5倍で現在の経済価値に換算できます。

ちょっと見て驚くと思いますが、大映は実に6割配当です。配当金は1株あたりの実勢価格に対し、配当率をかけた金額になりますので、当時、大映の株を持っていれば2年で元が取れ、2割の利益が出るという凄い配当でした。永田雅一社長は

とラッパを吹いてみせました。

この時期、日活はまだ映画製作を再開しておらず、「興行収入」だけなので低い数字であり、東宝は労働争議が紛糾し、映画製作もままならない状況であったことを考えると、驚くべき数字です。特に大映は売上高こそ東宝に負けたものの、利益では東宝の2倍以上の数値を叩き出し、絶好調でした。

ここで特筆すべきは全国に7067館もの映画館があるのに大映の直営館は、たった17館しかなかった、と言う点です。つまり、大映の売上高のほとんどが、自社で作成した映画の「配給収入」であり、「興行収入」は無きに等しかったのです。

逆に日活は「配給収入」は0円であり、「興行収入だけ」という数値です。しかし、これは時代の流れから見たら当然のことでした。神武景気に端を発する高度経済成長時代に突入した時代であり、かつ娯楽が映画しかなかったのですから。しかし大映の永田雅一社長は、この数字は自分の実力によるもの、と勘違いしていました。この状態は今後もずっと続くと考えたため「利益は株主と従業員にすべて還元する」ということをしてしまったのです。

羅生門

当時、東宝に籍を置いていた黒沢明監督は東宝の相次ぐ労働争議に嫌気がさし、映画芸術協会を足場にして他社で映画製作をすることにしたのですが、その最初の作品は大映の『静かなる決闘』でした。その次は新東宝という会社で名作『野良犬』を撮影し、芸術祭文部大臣賞を受賞するなど脚光を浴びつつありました。そして大映は再度、黒沢監督に映画作成を依頼します。そして黒沢監督が提案したのは『羅生門』というシナリオでした。配給収入の好調さで映画作りに自信を持ち始めていた永田氏はシナリオを見てもストーリーが理解できず、制作反対でしたが、黒沢監督は前年の芸術祭文部大臣賞の受賞者ですので、しぶしぶながらOKを出します。

永田社長は出来上がった試写会でこう言い、途中で席を立ってしまいました。

しかし『羅生門』はヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞、更に第24回アカデミー賞で名誉賞を受賞と海外から高い評価を受けたのです。すると永田社長は「羅生門を制作したのは俺の力だ」といわんばかりに豹変してしまうのです。

そして溝口健二監督の『雨月物語』がヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞、衣笠貞之助監督に制作を依頼した『地獄門』がカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞と、立て続けに国際的な映画賞を受賞したのです。これらの国際的な映画賞の受賞で永田氏の「映画作りへの自信」は「もはや不動の物」となっていきました。

羅生門の試写会で途中で席を立ったことなど意図的に「忘却」したのでしょう。映画作りに対する自信が不動の物となった永田氏は、完全に「ワンマン経営者」と化していました。要は「俺の言う通りにやっていればいいんだ」ということです。

企画会議でも永田社長が案を出し、皆の賛成を迫りました。もし、ここで反対したら「クビ」ですので、誰もが「素晴らしいです。絶対にヒットします!」と答えました。そして席に座ると「こんな企画で客が来る訳ねぇだろ」と心の中でつぶやく、という状態になってしまったのです。

五社協定の実施

制作再開が遅れていた日活は、再開するべく活動を開始しましたが、そのために他社の専属監督や専属俳優の引き抜きにかかりました。すると永田社長がリードする形で「5社協定」というのが設けられます。要は「他社の専属監督、専属俳優の引き抜きを禁止する。貸出も禁止」ということです。日活は一時的に追い詰められましたが、石原裕次郎というニューフェイスを発掘できたことにより、問題は解消します。以後、日活は石原裕次郎で稼ぎまくり、逆に協定に参加し、石原裕次郎を他社の映画には一切、出演させないようにしましたので6社協定に変わります。

完全にワンマン化した永田社長は、自分の思い通りにならない物を次々と排除していきます。当時、大映の看板スターだった山本富士子さんが、契約更改においてフリーになりたいことを主張すると、烈火のごとく怒り、山本さんを専属俳優にしたまま解雇してしまいます。そのため、山本富士子さんは6社協定によって他社の映画にも出られなくなり、実質的に「映画界追放」という仕打ちを受けてしまうのです。

また、やはり看板俳優だった田宮二郎さんがポスターの序列で文句を言うと、

といい、これも専属俳優のまま解雇してしまうのです。

お二人はその後、テレビ界に活路を見出しますが、自ら「看板スターをクビにした」大映は、長谷川一夫氏の引退、勝新太郎氏の独立もあって、看板スターがいない、という自業自得の展開になっていきます。唯一の看板スターだった市川雷蔵さんが病死してしまうと、もう大映には看板スターがおらず、かといって他社から借りることもできず、という自滅への道を歩み始めます。

破綻

1960年代に入ると、映画界は急速に衰退していきます。主な原因は大衆娯楽の中心が映画からテレビに変わってしまったからです。各地の映画館は閉鎖が相次ぎ、1958年には11億2745万人もいた動員数は1964年には4億3145人にまで減少します。テレビの全盛時代がやってきたのです。映画各社の業績は急激に落ちみます。しかし大映以外の会社は傍系事業の収入等があったので、なんとか生き延びられましたが、映画制作一本の大映には、もう打つ手はありません。TV俳優として大成功を収めた田宮二郎氏は偶然、テレビ局で永田社長に会ったとき、タバコの煙を永田氏の顔に吹きかけて言ったそうです。

その後も動員数の減少は止まらず、1971年には2億1675万人にまで落ち込んでしまいます。この年に永田雅一氏は社長の座を息子に押しつけて雲隠れしてしまい、大映は倒産するのです。この年に6社協定も自然消滅しました。

最盛期には競馬、プロ野球などの副業に手を出し、それなりの名を残した永田氏でしたが、晩年は憐れでした。そして1985年10月24日に急性肺炎のため死去します。79歳でした。

【主な参考文献】

- 中川右介『社長たちの映画史』日本実業出版社

- 竹中労『聞書アラカン一代―鞍馬天狗のおじさんは』徳間文庫

- 三鬼陽之助『悲劇の経営者』光文社 カッパビジネス

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄